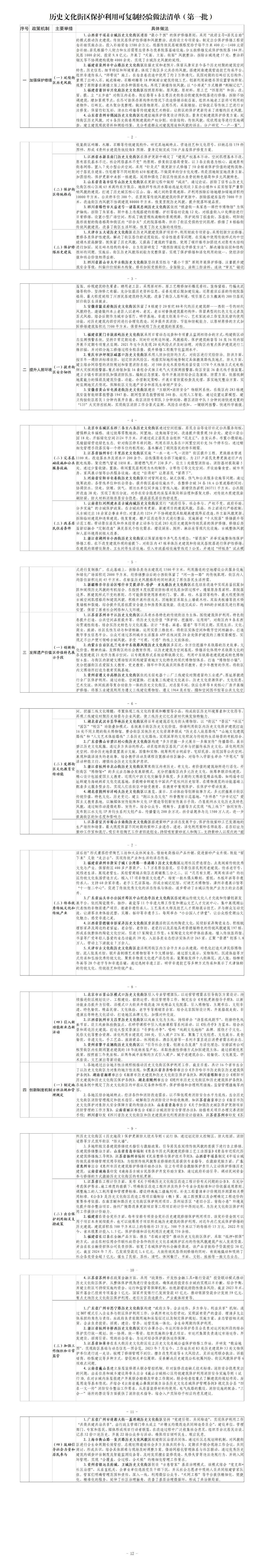

住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)歷史文化

街區(qū)保護利用可復制經驗做法清單

(第一批)的通知

各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳,直轄市規(guī)劃和自然資源委(局)、住房城鄉(xiāng)建設(管)委,新疆生產建設兵團住房城鄉(xiāng)建設局:

為貫徹落實黨中央、國務院關于歷史文化保護傳承的決策部署,我部總結了各地在歷史文化街區(qū)保護利用中加強保護修繕、提升人居環(huán)境、發(fā)揮遺產價值、創(chuàng)新制度機制等四方面的典型經驗做法,形成《歷史文化街區(qū)保護利用可復制經驗做法清單(第一批)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請結合實際學習借鑒。

住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳

2024年8月16日

一、加強保護修繕

(一)延續(xù)街區(qū)歷史風貌

1.山西省平遙縣古城歷史文化街區(qū)遵循“最小干預”的保護修繕原則,采用“政府主導+居民自助”的模式推動歷史建筑、傳統(tǒng)民居保護性修繕和風貌整治。政府設立專項資金,制定出臺保護修繕工程資金補助實施辦法,投入補助資金1500余萬元,根據(jù)傳統(tǒng)民居破損程度給予每平方米400元—1400元資金補助,居民根據(jù)個人財力和生活需要出資參與改善院落基礎設施,分五批修繕完成保護性院落104所,民居1000余間。投資9.8億元,開展了“天面、立面、街面”風貌整治,拆除古城違建57處,整治彩鋼瓦等不協(xié)調建構筑物4000余處,實現(xiàn)了古城歷史風貌的延續(xù)。

2.福建省泉州市中山路歷史文化街區(qū)依據(jù)史實和老照片,保留從唐宋至今各個歷史時期的建筑空間特色、歷史信息、細節(jié)特征和環(huán)境要素,體現(xiàn)了街區(qū)多元共存的風貌。搭建閩南建筑營造技藝傳承平臺,組織非遺傳承人“師帶徒”施工,在金魚巷改造中使用了約2萬件清代、民國時期的舊磚舊瓦舊構件,重現(xiàn)了出磚入石、蠔殼堆砌、石雕磚雕等18種閩南古建筑傳統(tǒng)工藝,創(chuàng)新利用騎樓吊頂設置管線橋架,規(guī)整了原附著在騎樓立面上的各種強弱電線,再現(xiàn)了騎樓傳統(tǒng)風貌,以“小而美”方式精耕“刺桐記憶”。

3.福建省莆田市興化府歷史文化街區(qū)按照原形制、原風貌、原材料、原工藝“四原則”和拆、改、留、提、立“五步曲”對街區(qū)內縣巷、衙后路等6條主要歷史街巷沿街建筑和院落進行修繕,拆除不協(xié)調建筑,增加景觀節(jié)點,在盡可能保存原構件的情況下改造修繕沿街店面。組織本地老工匠將可利用的老物件、舊磚瓦、老木架分類整理,做到原物原用、應用盡用,采取墩接、打牮撥正等傳統(tǒng)工藝進行古法修復,保留竹釘瓦衫、清水紅磚墻等傳統(tǒng)建筑藝術特征,讓街區(qū)的保護更新傳承了濃郁的歷史風貌。

4.山東省青州市偶園歷史文化街區(qū)組建駐地保護修復設計師隊伍,量身定制建筑保護修復方案,延續(xù)街區(qū)歷史風貌。對6條歷史街巷兩側建筑的產權分割、功能結構、傳統(tǒng)風貌、現(xiàn)狀用途等進行實地調查,建立建筑現(xiàn)狀資料和測繪檔案,充分考慮群眾對建筑用途和風貌的訴求,分戶研究“一戶一案”。收集街區(qū)磚雕、木雕、石雕等傳統(tǒng)建筑構件,研究其地域特點、營造技藝和文化符號,歸納總結159件圖樣,形成《青州古建筑傳統(tǒng)紋飾》圖冊,量身定制完成750戶房屋保護修復方案。

(二)保護街區(qū)傳統(tǒng)格局

1.江西省永新縣南門歷史文化街區(qū)在保護更新中確定了“建筑產權基本不動、空間肌理基本不改、原有居民基本不遷、社會網絡基本不變”的原則,修復街區(qū)格局骨架,以3條主街巷為核心,疏通原有街巷網絡,置入7處小型公共空間,采用“針灸式”微更新方式修繕了50余棟有保護價值的建構筑物,對于居民自建房、住宅樓等不同時期的650棟建筑,不做簡單的仿古化處理,而是因地制宜地改善立面、加固結構,保護更新中未拆一棟建筑,延續(xù)和強化了街區(qū)傳統(tǒng)濱水魚骨狀特色格局和多元風貌特色。

2.山東省青島市信號山歷史文化街區(qū)在更新過程中做好“減法”。通過論證,拆除了信號山歷史文化街區(qū)核心區(qū)域65米高的東方飯店、地鐵四號線沂水路站選址處現(xiàn)狀3層辦公樓和6層賓館等嚴重影響風貌的建筑,打通了歷史城區(qū)核心區(qū)山、海、城之間的景觀通廊,并利用拆除后場地增加綠地面積約10000平方米、公共停車位300個。在里院等傳統(tǒng)風貌建筑的保護更新中,拆除搭建房屋約7000平方米,改造街區(qū)內風貌不協(xié)調建筑80000平方米,恢復里院歷史風貌、提升院落環(huán)境品質。

3.四川省綿竹市天益老號—諸葛雙忠祠歷史文化街區(qū)依托“棋盤街—朱家巷—綿竹市博物館”為保護軸線,拆除了朱家巷、職中巷上違規(guī)搭建的雨棚、護欄等臨時設施12處,對棋盤街入口處牌坊進行日常修繕,設置小型廣場空間,形成了眺望視線通暢的景觀視廊。保護延續(xù)了棋盤街、茶盤街、明陽街扇形放射的街巷格局和街區(qū)內“四合頭”式的院落格局,織補了街區(qū)受損的空間肌理,修繕了8棟臨街傳統(tǒng)風貌建筑,改善了街區(qū)生活環(huán)境,恢復了歷史文脈的連續(xù)性。

(三)保護修繕歷史建筑

1.天津市五大道歷史文化街區(qū)在歷史風貌建筑保護項目中,利用財政專項資金,采用創(chuàng)新方法修繕、整修各類保護性建筑,解決了街區(qū)居住舒適度較低、安全性能差等問題。在實施中使用傳統(tǒng)樣式的中空玻璃木質高腳窗,既保留了歷史風貌,又提高了建筑的節(jié)能性。使用了碳纖維布加固技術對原有木結構進行加固,延長磚木結構的壽命。自主創(chuàng)新研發(fā)了“微損防潮層化學修復方法”,解決墻面斑駁和結構損壞的問題。實施后,街區(qū)歷史風貌得到較為完整保留,實現(xiàn)了保護修繕和活化利用的統(tǒng)一,使經濟價值和社會價值相得益彰。

2.四川省眉山市太平古街歷史文化街區(qū)堅持真實性與“最小干預”原則開展保護修繕。注重提升建筑安全等級,糾偏歸位傾斜木構架、修補加固受損部位,全面除塵、涂刷三防涂料,逐塊“審瓦”鋪設屋面。珍視建筑特色要素,聘用老工匠,采用原材料、原工藝精修細補雕花垂柱、裝飾窗格、竹編夾泥墻等構件。堅持修之有據(jù),充分依據(jù)歷史資料信息,妥善處理后期加建設施,還原前店后居的傳統(tǒng)院落格局。最大程度延續(xù)了川西民居建筑特色風貌,改善了街區(qū)人居環(huán)境,吸引原已自主搬離的300位居民回歸街區(qū)生活就業(yè)。

3.安徽省歙縣府衙歷史文化街區(qū)保留了8棟建于20世紀80年代的歷史建筑群——西街一號的時代風貌特色。邀請徽州本土老匠人以老磚、老瓦、老石材替換建筑腐朽構件,保留典型的紅色文化元素及蘇式風格。結合后期作為城市會客廳、研學基地、非遺文創(chuàng)展示中心、藝術家流動工作室及民宿的使用功能,對歷史建筑內部空間進行合理化改造,同步提升其消防、節(jié)能和防蟻能力。以原樣原修的方式加固修繕建筑面積達7500平方米,保留和延續(xù)了歷史建筑的原真性。

二、提升人居環(huán)境

(一)提升街區(qū)安全韌性

1.福建省廈門市鼓浪嶼歷史文化街區(qū)采用日常動態(tài)巡查和專項重點監(jiān)測相結合的方式,構建街區(qū)動態(tài)監(jiān)測預警系統(tǒng)。堅持日常定期巡查,同時針對周邊環(huán)境、風貌格局、保護建筑病害等16類56項內容開展不定期專項重點監(jiān)測,2021年至今共發(fā)現(xiàn)20處風險點并及時治理。對街區(qū)內重點保護建筑進行三維掃描,并對部分施工修繕過程全程錄像,提升修繕工程數(shù)字化監(jiān)測水平。

2.重慶市沙坪壩區(qū)磁器口歷史文化街區(qū)采用人防加技防的方式,對街區(qū)進行災險防治。防洪方面,按百年一遇防洪標準設防,劃定防洪風險區(qū),根據(jù)實際地形地勢制定具體撤離路線及地點。防火方面,建立綜合網絡型的消防規(guī)劃和智慧消防系統(tǒng),對500余處木質結構房屋安裝1570個無線獨立式光電感煙火災探測報警器,重點場館加裝16套組合式獨立電氣火災探測報警器,街區(qū)安裝36套無線手報裝置,建立古鎮(zhèn)專職消防隊加強消防隊伍,編制應急預案,每年開展消防綜合應急演練。防震方面,依據(jù)抵御地震能力的強弱及建筑價值、功能,合理制定策略,開展日常防震檢查及處理,落實地災整治方案,實時監(jiān)測地災點情況,保障街區(qū)文化遺產安全和居民生命財產安全。

3.安徽省黃山市屯溪老街歷史文化街區(qū)建設“互聯(lián)網+消防安全”物聯(lián)網系統(tǒng),在街區(qū)內283棟建筑安裝智能煙霧報警器1947套、聯(lián)網型緊急報警按鈕340套。運用人工智能,通過設置運算模型,建立銜接街區(qū)居民1分鐘內展開自救、街區(qū)消防專職隊3分鐘到場、轄區(qū)消防中隊5分鐘到場快速處置的“135”火災防控機制,實現(xiàn)街區(qū)消防工作全景式監(jiān)測、風險自動感知、一鍵聯(lián)網報警、快速科學救援。

(二)完善基礎設施和公共服務設施

1.北京市東城區(qū)東四三條至八條歷史文化街區(qū)通過空間挖掘、居民自治等途徑補足公共服務短板,增強群眾幸福感。通過統(tǒng)籌零散地塊、閑置地、邊角地等空間,改造提升微景觀50余處、建設口袋公園18處、開拓綠化空間2124平方米,并通過成立居民自治組織“花友匯”,自發(fā)認養(yǎng)、布置小微綠地,見縫插綠營造綠色生態(tài)。針對街區(qū)停車難問題,利用東四九條東口閑置空間補充56個停車位,通過精細化管理手段落實每一個停車位的租用權,基本解決了胡同居民的停車剛需。

2.江蘇省揚州市仁豐里歷史文化街區(qū)實施“一水一電一氣一消防”街區(qū)提升工程。更換排水管道1100米、改造落水井及雨水口200余個,沿線強弱電全部下地鋪設、為237戶居民免費更換老舊戶內配電線路,架設燃氣管道1050米、新增燃氣用戶230多戶,設立1處微型消防站、消防器材提取箱5處。通過少量收儲、置換,將閑置民居利用為木構制作、古琴傳習等文化空間,開設助餐食堂、城市書房、家風展示館等公共服務設施,通過“住得好”讓原居民“留得下”。

3.河南省安陽市倉巷街歷史文化街區(qū)針對管網老化、缺乏供暖、供氣和公共服務設施等問題,通過統(tǒng)籌政府、各管線單位和社會資金,提升街區(qū)基礎設施水平。在整修古城34條10.6公里道路的同時,協(xié)調供水、供電、供暖、供氣、雨污水單位同步施工管線入地,新增供熱面積203711平方米,公共廁所改造38處,實現(xiàn)了雨污分流。對存在安全隱患的房屋采取局部治理和落架大修,對傳統(tǒng)木質建筑涂刷防腐、防火材料消除房屋安全隱患,提高居民居住的舒適度。

(三)改善居民住房條件

1.云南省紅河州建水縣古城內城歷史文化街區(qū)實行“政府引導、社會參與、產權不變、政府補助、分步實施”的古城保護政策,在古城內所有更新、新建項目的建筑風貌、層高、外立面進行嚴格控制,從古城遷出10余家企事業(yè)單位,對重點的1254戶不協(xié)調建筑采取超高建筑降層改造、外立面風貌更新、拆除臨時建筑和違章建筑、恢復重建、棚戶區(qū)改造等方式進行整治。實施新老“十大院落”修繕提升等示范工程,帶動原住居民和外來投資者主動參與完成203處歷史建筑和傳統(tǒng)民居的保護修繕。修繕后房屋新舊融合“定制改造”滿足居民個性化需求,增設廚房、廁所、淋浴房等現(xiàn)代化設施,古城整體風貌和人居環(huán)境得到極大改善。

2.浙江省湖州市小西街歷史文化街區(qū)以保留濃郁市井氣息為理念,“留改拆”并舉實施整體性保護修繕工程。在不改變建筑外觀的前提下,對街區(qū)內47棟單體歷史建筑和傳統(tǒng)民居院落進行保護性修繕,在建筑內部增設廚房、衛(wèi)生間等生活設施,引入市政基礎設施管線近5公里,并通過“樣板房”試點模式進行復制推廣。在此基礎上,拆除各類違法建筑近1500平方米,利用騰退的空地增設公共服務設施和綠化廣場面積近2000平方米。經修繕整治后的小西街保留了“河—房—路”的傳統(tǒng)肌理,街區(qū)內人均居住面積達到45平方米,在彰顯歷史風貌格局的同時滿足了原住居民生活所需。

3.新疆維吾爾自治區(qū)喀什市艾提尕爾、恰薩—亞瓦格歷史文化街區(qū)在危舊房改造中實現(xiàn)房屋抗震加固和延續(xù)歷史風貌的有機結合。在按照8度抗震設防標準對民居加固過程中,遵循原房屋面積、原院落邊界、原建筑樣式不變的原則,盡可能保留使用原有的門、窗、廊、柱、木屋頂?shù)葮嫾畲蟪潭缺3止懦强臻g肌理格局和建筑風貌。積極開展科技攻關,因地制宜采取生土墻嵌木柱、雙面夾板墻等技術修復墻根和裂縫,綜合提升民居抗震安全能力和房屋保溫效能。改造完成后,約80%的古城居民進行原地安置,保留了原有社會網絡和人文環(huán)境。

三、發(fā)揮遺產價值

(一)創(chuàng)新街區(qū)價值特色展示手段

1.江蘇省蘇州市平江歷史文化街區(qū)以具有水巷特色的傳統(tǒng)街坊為主體,圍繞建筑保護利用、特色街巷提升打造、公共空間品質提升等,將歷史文化價值“保護好、挖掘好、運用好”。對街區(qū)內9條東西向貫通性街巷,結合其歷史特色與文化底蘊,設計“書巷、畫巷、儒巷”等不同主題,實現(xiàn)生活、文化、商業(yè)、旅游、社區(qū)良性互動與和諧相融。運用實景三維技術,將街區(qū)實體空間和數(shù)字空間相融合,打造數(shù)字孿生信息平臺,公眾可通過蘇州城市生活服務APP在線瀏覽20余處保護建筑的三維實景模型,實現(xiàn)足不出戶便可領略古城風貌,享受“可觀、可感”的線上文旅體驗。

2.內蒙古自治區(qū)扎蘭屯市中東鐵路風情歷史文化街區(qū)多層次、全方位挖掘中東鐵路的歷史故事、文化價值、精神內涵,發(fā)揮街區(qū)的社會教育作用。以歷史建筑為空間基底,修繕活化體現(xiàn)中東鐵路文化的各類型建筑21處作為展示空間,以專題展形式系統(tǒng)詮釋鐵路文化。利用中東鐵路老建筑建成特色博物館6座,與街區(qū)內新建文博場館共同構建富有地方文化特色的現(xiàn)代博物館體系,打造“博物館小鎮(zhèn)”。充分挖掘街區(qū)在愛國主義教育、黨史教育、鑄牢中華民族共同體意識教育、青少年教育的作用,將街區(qū)內文博場所打造為教育實踐基地。

3.貴州省遵義市高橋歷史文化街區(qū)依托長征電器十二廠三線建設時期遺留的工業(yè)遺產,原址原貌進行全廠區(qū)保護利用,通過功能、空間置換,打造集三線建設文化展示、歷史文化資源保護、文化創(chuàng)意、藝術交流、休閑旅游等復合功能為一體的歷史文化街區(qū)。對總裝車間、供應倉庫等8處核心廠房開展維護修繕,將原工業(yè)建筑利用為遵義三線建設博物館、遵義1964美術館、搊和空間圖書館等公共文化空間。挖掘三線文化精髓,布置體現(xiàn)三線文化的景觀和雕塑等小品,構成街區(qū)歷史環(huán)境要素和文化符號,再現(xiàn)三線建設時期歷史場景與企業(yè)風貌,使三線歷史記憶在新時代煥發(fā)獨特魅力。

(二)發(fā)揮街區(qū)文化教育宣傳功能

1.湖北省武漢市曇華林歷史文化街區(qū)將百年老建筑活化為街頭博物館,以“街區(qū)”“景區(qū)”“社區(qū)”“園區(qū)”“校區(qū)”功能疊加模式,系統(tǒng)展示街區(qū)歷史文化價值。修繕利用街區(qū)內歷史文化保護建筑打造16處不同主題的街頭博物館。整合街區(qū)其他歷史文化資源串聯(lián)成“歷史名人故居路線”“山地文化建筑路線”和“人文藝術體驗路線”三條歷史文化路線,實現(xiàn)深厚的文化積淀與傳統(tǒng)的生活場景的有機結合。

2.廣東省佛山市碧江村心街歷史文化街區(qū)構建“多方挖掘—多元展示—多維宣傳”傳播路徑,展示碧江歷史文化底蘊。通過多方共治的形式,動員組織街區(qū)居民廣泛參與挖掘傳承歷史文化,活化利用歷史空間。結合歷史地景裝置展示文獻、圖像和實物,統(tǒng)籌利用古祠廟宇、宅邸民居、坊花園等公共空間,展現(xiàn)和激活消失的老故事。結合教學活動及課程設置推動社區(qū)融合,對每年入學新生舉辦“開筆禮”等活動種德立行,增強社會歷史文化保護意識。

3.浙江省杭州市北山街歷史文化街區(qū)聚焦街區(qū)內有歷史、有文化、有價值的建筑場所進行活化,開創(chuàng)街區(qū)“博物館+”的多元業(yè)態(tài)融合發(fā)展新模式。充分挖掘街區(qū)內多元歷史文化,統(tǒng)籌串聯(lián)沿線建筑,精心設計包括愛國主義教育、近現(xiàn)代中西文化交融等多維度、多主題的文博游覽精品線路,如瑪瑙寺舊址辟建為海峽兩岸文化交流基地,菩提精舍辟建為中國共產黨杭州歷史館等。在博物展覽的功能基礎上配套多元服務型業(yè)態(tài),實現(xiàn)人們在街區(qū)中接受教育、在教育中重視保護、在保護中帶動發(fā)展。

4.湖北省荊州市洋碼頭歷史文化街區(qū)以展覽、演示、互動體驗等創(chuàng)新敘事方式,多元挖掘展示街區(qū)傳統(tǒng)價值、特色文化、歷史變遷,建立“荊江生態(tài)文化”科普教育示范基地、“吉祥巷”“沙市記憶”愛國主義教育基地。以融媒體宣傳矩陣和文化IP塑造等創(chuàng)新宣傳展示手段,凸顯荊州水文化歷史及特色風貌,通過制作動漫微電影、宣傳片,結合公眾號、視頻號、直播等方式實現(xiàn)“線上線下”協(xié)同宣傳,發(fā)布荊江水文化IP并衍生系列文創(chuàng)產品,傳播量達200余萬次,抖音話題參與達1500萬人次,進一步提高街區(qū)的知名度和影響力。

(三)傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和傳統(tǒng)產業(yè)

1.江蘇省宜興市蜀山古南街歷史文化街區(qū)搭建紫砂產業(yè)活態(tài)發(fā)展平臺。保護傳統(tǒng)紫砂工藝發(fā)源地的生產場所和場景,最大限度保留不同時期的紫砂工業(yè)遺存、遺跡,活化利用紫砂名師故居、名店舊址為紫砂工作室和展廳,吸引年輕陶藝工作者回流創(chuàng)業(yè),持續(xù)哺育紫砂匠人和陶工,支持紫砂人以現(xiàn)代的“前店后坊”形式兼容經營陶藝工坊和大眾休閑業(yè)態(tài),借助電商推動產品外銷,促進紫砂產業(yè)升級,既能“留下來”又能“走出去”,實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)和生活的活態(tài)傳承。

2.福建省漳州市唐宋子城(臺灣路—香港路)歷史文化街區(qū)運用社區(qū)營造理念,點亮閩南傳統(tǒng)優(yōu)秀文化與產業(yè)。保留街區(qū)400多戶原商戶、1.7萬名原住居民,引導原住居民利用老建筑、傳承老字號、延續(xù)老生活、展現(xiàn)老營生,其經營商鋪占街區(qū)總商鋪數(shù)三分之二。以“月月有主題、周周有活動”的社區(qū)傳統(tǒng)文化氛圍營造方式,植入17項非物質文化遺產,培育一批木偶頭雕刻、剪紙、木板年畫等非遺傳承人,支持60余家非遺、老手工藝店落地,形成古城記憶館、燈謎藝術博物館、漳州非遺展示館等“十一館二中心”,促進了傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的活態(tài)傳承與體驗,逐步帶動了古城以傳統(tǒng)產業(yè)為主的業(yè)態(tài)提升。

3.廣東省汕頭市小公園開埠區(qū)中山紀念亭歷史文化街區(qū)搭建潮汕傳統(tǒng)文化人才交流和傳播創(chuàng)新發(fā)展平臺,依托陶瓷微書、抽紗、嵌瓷等11個非遺大師工作室和潮汕文藝人才交流中心,集中展現(xiàn)潮汕代表性的非物質遺產項目。邀請非遺傳承人、工藝美術大師及技藝人才現(xiàn)場展示技藝,并與群眾互動交流,讓游客親身體驗泥塑、貝雕、拓印等非遺手工,每周舉辦“小公園人才講堂”,讓公眾感受潮汕文化魅力、感受非遺之美。

4.江西省景德鎮(zhèn)市彭家弄歷史文化街區(qū)重新激活街區(qū)內的陶瓷文化,延續(xù)彭家弄陶瓷業(yè)態(tài)。積極梳理彭家弄及周邊的老窯址、老會館、老作坊、老瓷行以及其他具有景德鎮(zhèn)特色的傳統(tǒng)風貌建筑197棟,形成系統(tǒng)整體的陶瓷文化空間,引進17家陶瓷工作室、6家陶瓷文化研學體驗基地,植入傳統(tǒng)醫(yī)藥館、書屋等廣受年輕人喜愛的業(yè)態(tài)功能共39處,入駐各類業(yè)態(tài)經濟實體共計265家,匯聚“景漂”創(chuàng)客1.8萬人,帶動上下游就業(yè)7萬余人。

5.天津市古文化街歷史文化街區(qū)盤活利用街區(qū)內萬余平方米公共建筑,特色化打造天津民俗博物館、泥人張美術館、聯(lián)升齋刺繡藝術博物館等9個文博場館,通過圖文展示、實物陳列、沉浸體驗等方式傳承和弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。聚焦非物質文化遺產活態(tài)傳承,集聚桂發(fā)祥十八街麻花、泥人張、楊柳青年畫等28個老字號和非遺店鋪,通過選樹非遺工匠、研學非遺技藝等多種方式傳承和展示了天津獨特的傳統(tǒng)文化、傳統(tǒng)技藝和傳統(tǒng)產業(yè)。

(四)引入新功能新業(yè)態(tài)新活動

1.北京市石景山區(qū)模式口歷史文化街區(qū)引入專業(yè)管理團隊,以運營管理需求引導街區(qū)方案設計,持續(xù)推進街區(qū)規(guī)劃設計、工程建設、招商運營、街區(qū)管理等工作,制定出臺《有機更新指導手冊》,以新功能業(yè)態(tài)提升為引領,沿模式口大街共升級改造30處精品文化院落,引入博物館、主題書店、文創(chuàng)非遺、特色餐飲、精品民宿、文化體驗、老字號等商鋪百余家,結合北京國際設計周,開展駱駝走街、非遺演出等特色文化活動,打造地區(qū)品牌文化,加強對外交流。

2.江西省撫州市文昌里歷史文化街區(qū)以戲曲文化為主線,持續(xù)舉辦“湯顯祖戲劇節(jié)”,創(chuàng)排特色戲曲節(jié)目、設立戲曲體驗換裝點、在研學課程中引入戲曲課程等系列活動,以《牡丹亭》為藍本,結合水景和周邊歷史建筑,打造大型實景演出“尋夢牡丹亭”,唱響“戲劇文化地標”品牌。圍繞才子文化、民俗文化等整合資源,活化利用古建筑近300處,引入商戶276家,聚集了文化創(chuàng)意、文化展示、美食餐飲、非遺文化、手工藝品、旅游商品、休閑娛樂、酒店民宿等一系列豐富且適應消費者需求的業(yè)態(tài)。

3.貴州省黎平縣翹街歷史文化街區(qū)以“引導社會力量,創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展”為活化理念,安排國有公司租賃街區(qū)內長期閑置老建筑的10年流轉房屋產權,采取搶救性修繕方式加固建筑主體,通過招商優(yōu)惠政策,按照前三年免房租、后兩年減半房租的方式引入商戶,賦予老建筑辦公、輕餐飲、文化展覽、學術座談、文藝演出等新功能。

四、創(chuàng)新制度機制

(一)制定地方性法規(guī)和管理規(guī)定

1.各地通過出臺地方性法規(guī)積極推動歷史文化街區(qū)保護利用工作。截至目前,共計16個省市出臺了以歷史文化街區(qū)為對象的地方性法規(guī)。如黑龍江省齊齊哈爾市出臺《齊齊哈爾市歷史街區(qū)歷史建筑保護條例》,湖南省湘潭市出臺《湘潭市歷史建筑和歷史文化街區(qū)保護條例》,四川省綿陽市出臺《綿陽市歷史建筑和歷史文化街區(qū)保護條例》,湖北省隨州市出臺《隨州市歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護條例》。各地條例中規(guī)定了歷史文化街區(qū)的申報認定條件和程序、保護修繕和合理利用措施、監(jiān)督管理措施等內容。

2.各地區(qū)結合地域特點、經濟條件和消防改造需求,以不降低現(xiàn)有消防安全水平為底線,出臺歷史文化街區(qū)消防管理規(guī)定和技術指引,破解街區(qū)內消防設計和驗收瓶頸。如江蘇省南京市出臺《南京市歷史文化保護對象防火安全保障方案的銜接辦法》,山東省青島市出臺《關于加強歷史城區(qū)保護更新項目消防管理的工作方案》,云南省麗江市出臺《麗江古城消防安全管理辦法》,助推有關項目辦理完善消防手續(xù);四川省印發(fā)《四川省歷史文化街區(qū)和歷史建筑活化利用消防設計指南》,江蘇省蘇州市印發(fā)《蘇州歷史文化街區(qū)(歷史地段)保護更新防火技術導則(試行)》,通過劃定防火控制區(qū)、防火組團、消防道路等方式筑牢街區(qū)“防火墻”。

3.多地積極完善建筑修繕技術指引與激勵政策,引導居民在延續(xù)傳統(tǒng)風貌的前提下進行自主修繕。在建筑修繕整治方面,山東省青島市編制《青島市歷史風貌建筑修繕工藝工法圖鑒》《青島市近現(xiàn)代歷史建筑修繕施工導則》,江蘇省揚州市編制《民房整修與保護技術導則》,山西省平遙縣制定《平遙古城傳統(tǒng)民居修繕管理實用導則》,為按照傳統(tǒng)風貌要求修繕的民居提供專業(yè)指導。在激勵獎勵方面,廣東省惠州市出臺《惠州市歷史建筑維護修繕補助辦法》,設立專項資金激勵保護責任人主動保護修繕歷史建筑,云南省通海縣印發(fā)《通海縣古城古民居保護開發(fā)補助方案》,通過政府補助引導,調動民間資金參與修繕的方式激勵歷史文化街區(qū)的有機更新。

(二)出臺保護利用相關支持政策

1.江蘇省在工程計價方面,發(fā)布《關于明確歷史文化街區(qū)改造工程計價有關問題的公告》。在充分考慮保護要求、施工難度的前提下,明確街區(qū)改造工程所涉及的多個專業(yè)分類標準和計價依據(jù)適用原則、調整施工的人工耗用量和管理費標準、增設特殊施工措施列項、補充工程量清單計價規(guī)則并測算相關費用標準。《公告》是歷史文化街區(qū)改造工程項目編制估(概)算、施工圖預算以及合理確定工程造價的重要參考依據(jù),在南京頤和路歷史文化街區(qū)保護利用項目、蘇州姑蘇區(qū)“老舊小區(qū)、背街小巷”環(huán)境美化提升綜合整治項目、揚州廣陵路改善更新項目等工程項目的計價中得到運用,為歷史文化街區(qū)保護利用工作提供計價助力。

2.福建省在資金獎補方面,每年安排專項資金獎補歷史建筑修繕保護利用項目。該獎補資金既可以用于項目本身延續(xù)提升,也可以統(tǒng)籌用于項目所在地歷史建筑的保護利用。對近年內已完成保護修繕的歷史建筑,建筑面積在500平方米以上的每棟補25萬元,500平方米以下的每棟補15萬元。2022年至今,省本級累計投入1.5億,保護修繕和活化利用歷史建筑750余棟。

3.福建省長汀縣在金融產品方面,推出“名城古建貸”推動歷史文化街區(qū)保護。采取“抵押+擔保”的方式,由縣農村信用合作聯(lián)社向符合條件的歷史文化名城保護區(qū)內的傳統(tǒng)風貌建筑產權人發(fā)放貸款,并由縣農業(yè)融資擔保公司負責擔保,拓寬了名城保護的社會融資渠道。該產品首批給予貸款授信30億元,截至2024年7月,已發(fā)放貸款近1.6億元。大批傳統(tǒng)民居得到修繕的同時,有效地撬動和吸納了社會各類資金超5億元,催生了民宿、茶社、清吧、休閑餐廳、書畫、文創(chuàng)、旅拍等一批文態(tài)業(yè)態(tài)。

4.江蘇省蘇州市在政策金融方面,采用“政策性、開發(fā)性金融工具+銀行貸款”投貸聯(lián)動模式推動歷史文化街區(qū)保護。從整體保護視角進行資金投放,確保政府投資在古城內實現(xiàn)以豐補歉、綜合平衡,并建立街區(qū)可持續(xù)實施的資金、運行和監(jiān)管等保障機制,杜絕新增政府隱性債務風險。截至2023年末,國開基金已投放專項基金1億元,國家開發(fā)銀行已發(fā)放貸款45億元,推動銀團貸款合計發(fā)放59億元,重點支持歷史文化街區(qū)保護利用、老舊片區(qū)改造提升、產業(yè)載體培育等。

(三)加強工作組織和日常監(jiān)管

1.廣東省廣州市恩寧路歷史文化街區(qū)構建“政府主導、企業(yè)運作、多方參與、利益共享”機制,通過BOT模式引入企業(yè)參與街區(qū)保護利用工作,分離所有權與經營權,實現(xiàn)國有資產的盤活。理清多元主體承擔的角色與責任,由政府負責前期用地和房屋征遷以及制定保護規(guī)劃、實施方案、業(yè)態(tài)管控相關政策,企業(yè)負責投資、招商、建設、管養(yǎng)、運營實施一體化、全生命周期的保護利用。

2.浙江省杭州市橋西歷史文化街區(qū)實行合署辦公,市運河綜合保護委員會負責對運河杭州段的綜合保護實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一協(xié)調、統(tǒng)一籌資,組織實施部分重點項目,市運河集團負責通過市場運作、開發(fā)建設、招商引資,吸納社會資金,為運河綜合保護提供運作保障。

3.江蘇省如皋市在東大街歷史文化街區(qū)設立歷史文化名城公益保護檢察工作站,并研發(fā)“數(shù)治地圖”,實現(xiàn)街區(qū)基礎與動態(tài)信息一圖全覽。2023年7月至今,工作站共對83處歷史建筑和53處文物保護單位進行逐一走訪,梳理了修繕管理不到位、擅自改變用途等6大風險點。靈活運用聯(lián)合執(zhí)法、訴前磋商、檢察建議等多種方式,督促相關單位履職,妥善解決歷史建筑公私權屬糾紛、街區(qū)風貌保護等6項難點問題。

4.云南省巍山縣建立房屋裝修源頭聯(lián)合管控機制。針對裝修改造缺乏技術標準,消防安全隱患突出的問題,由縣住房和城鄉(xiāng)建設局牽頭出臺《巍山古城核心區(qū)傳統(tǒng)建筑保護利用消防安全實施導則(試行)》。在對古城內房屋報建戶開展聯(lián)合踏勘及審查工作期間,聯(lián)合檢查組重點了解建筑的規(guī)劃布局、房屋用途等基本情況,并結合《云南省巍山彝族回族自治縣歷史文化名城保護管理條例》規(guī)定及全縣“四名一文一傳”消防安全整治工作要求,從房屋裝修材料的使用、電氣線路的敷設、消防設施的配備、“三合一”場所的禁設等方面提供了消防技術指導,結合入戶實際給予相應的意見建議。

(四)鼓勵引導社會力量和居民參與

1.廣東省廣州市逢源大街—荔灣湖歷史文化街區(qū)堅持“黨建引領、共同締造”,實現(xiàn)保護利用工作“共商共建共治共享”。由行政主管部門牽頭成立“泮塘五約微改造共同締造委員會”,建設單位、管理部門、專家和居民、媒體形成項目行動者聯(lián)盟,在改造過程中廣泛收集社會意見,組織百余次居民訪談、記錄52份口述歷史、開展22場公眾參與活動,確保項目傾聽民生、順應民意。

2.上海市衡山路—復興路歷史文化風貌區(qū)組建街區(qū)治理共同體,通過社區(qū)總規(guī)劃師機制,對風貌街區(qū)進行全生命周期長效管控。總規(guī)劃師邀請社會多方主體共同參與,定期召開聯(lián)合現(xiàn)場工作會議,共同商討,形成共識,結合具體困難與現(xiàn)場及時調整方案。借助網格化管理體系與社區(qū)聯(lián)動,通過優(yōu)秀歷史建筑的調查評估制度及智能監(jiān)測設備等,及時發(fā)現(xiàn)擅自裝修改造、失修失管等違法違規(guī)行為,并納入閉環(huán)管理,實現(xiàn)“全覆蓋、全過程、全天候”的精細化管理工作要求。

3.貴州省鎮(zhèn)遠縣府城、衛(wèi)城歷史文化街區(qū)創(chuàng)設“古巷管家”基層治理模式。該模式結合“黨支部+社區(qū)治理”,從縣直機關、企事業(yè)單位選派黨員干部下沉,并從社會志愿者中吸納人員共同組建管家隊伍。管家們明確管理范圍和責任,深入一線,利用微信公眾號、“天網工程”等平臺提供精細化、便捷化、精準化的服務,延伸了社區(qū)治理觸角,改善了基層治理微循環(huán),形成了共治新局面。

清單原文